个人名片:刘明强,男,中国共产党党员,现就职于贵州师范大学物理与电子科学学院,教授,工学博士,博士生导师,曾被国家公派留学新加坡南洋理工大学博士联合培养,“甲秀之光”北京大学访问学者。近五年,以第一作者身份在Nat.Commun.、JACS、Mater.Today、Sci. Bull.、AFM等顶刊上发表论文10余篇;现担任贵州省集成电路学会理事,Nano-Micro Letters、Rare Metals等多个国际知名期刊的青年编委;获批国家自然科学基金青年科学基金(C类)、国家自然科学基金地区科学基金、贵州省自然科学基金面上项目等6项。入选贵州省“百千万人才引进计划”优秀青年人才,获得贵州省自然科学奖二等奖1项、2024年度事业单位考核优秀等次、贵州师范大学“科研先进个人”等荣誉。

在竞争激烈的基础研究赛道上,同年斩获两项国家自然科学基金项目,这不仅是科研领域的“高光时刻”,更彰显着学者洞见未来的远见与攻坚克难的硬核实力。贵州师范大学物理与电子科学学院教授刘明强,正是这样一位实力出众的“双料”学者。

系统破题:三维度推进,锚定界面调控关键

过去一年,刘明强与团队始终聚焦一个核心课题——二维材料界面调控与器件性能优化。他直言,团队的目标很明确:破解二维异质结器件中普遍存在的界面缺陷、能带错配难题,以此提升器件的电学一致性与光电响应性能,为相关领域突破筑牢基础。

为实现这一目标,团队规划了清晰的系统研究路径。刘明强向记者介绍,路径主要围绕三方面展开:“一是通过化学气相沉积(CVD)和液相辅助法,实现高质量二维材料的可控合成;二是融合原位表征技术,如原位拉曼、同步辐射等,与第一性原理计算相结合,深入揭示界面相互作用对载流子输运的影响机理;三是构建新型忆阻器与光电探测器阵列,探索其在神经形态计算与智能感知领域的应用场景。”

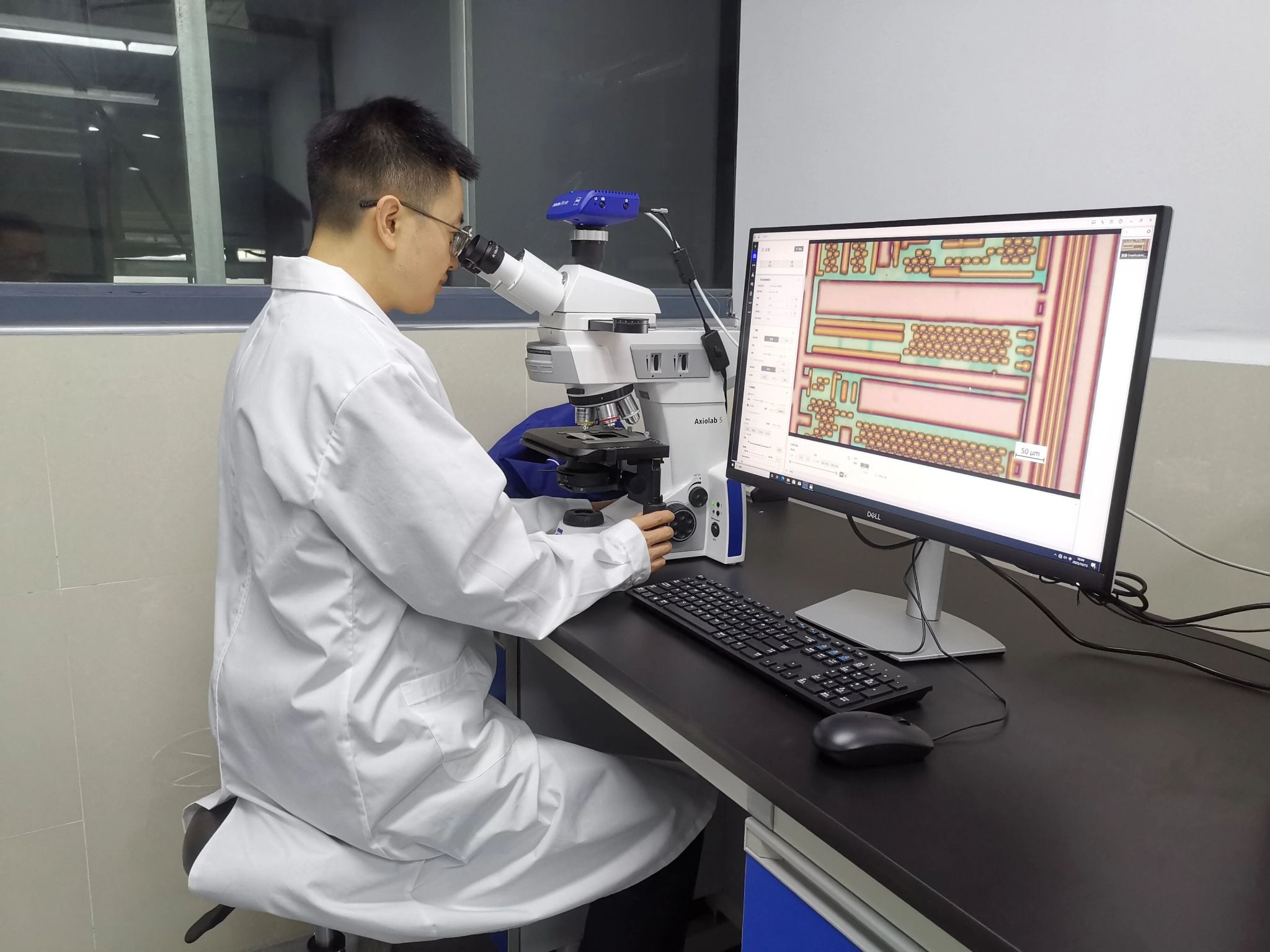

整个项目推进中,刘明强投入心血最多的是异质结界面调控机制的研究,“界面是决定器件性能的关键一环。”他说道,由于界面结构复杂多变,他花费了大量时间将实验设计与理论计算深度融合——既用高分辨透射电镜、光电子能谱等手段精准表征界面结构,又借助理论计算分析电子态密度、能带变化规律。这种对基础机理的“刨根问底”,正是他科研之路的坚实根基。

谈及研究领域的拓展,刘明强表示,目前的核心方向集中在“二维半导体材料及其在新型光电器件、神经形态器件中的应用”。这一交叉学科领域,恰恰是未来智能感知与计算硬件发展的重要根基。在他看来,该领域最大的挑战在于如何“实现大面积、高质量二维材料的可控制备与界面调控”。面对挑战,他摸索出一套现代科研的范式:“实验设计+理论预测+数据驱动”相结合——既通过实验摸清材料生长规律,又借助第一性原理计算和机器学习模型,预测最优材料与工艺,让研究更具方向与效率。

科研需要极致严谨,而刘明强的团队却处处透着“人情味”。同为物理与电子科学学院的许自强老师这样描述实验室氛围:“这里没有森严的资历界限,满是和谐融洽的氛围。大家遇到问题时会互相帮助、攻克难关,在协作中一起进步。”刘明强常对团队说:“科研里没有等级之分,只有对真理的共同追求。”这句话,也成了实验室的“精神信条”。

教学相长:“放手不放眼”,让科研反哺课堂

除了科研上的丰硕成果,刘明强还是一位充满热情和温暖的师者。在教学中,他奉行“放手不放眼”的育人理念——大方向上严把关、定标尺,同时给足学生探索的空间、试错的底气。

“自从跟着刘老师做研究,我独立解决问题的能力显著提升。”物理与电子科学学院2024级研究生潘辉这样分享自己的成长,“项目初期,刘老师会帮我们把准方向;到了后期,他就会鼓励我们自主优化方案、攻克技术难题。这种模式令我学会了在每个环节不断试错、总结经验,慢慢形成了完整的科研闭环能力。”

科研与教学,在刘明强这里始终是“双向奔赴”的关系——科研反哺教学,教学又能激发科研灵感。在教授《Java程序设计》时,他从不止步于照本宣科的“语法教学”。他认为,教编程的核心不是“教学生写代码”,而是“教学生用程序解决实际问题”。因此,他的课堂总有不少生活化案例:小型管理系统、趣味小游戏等,让学生在动手实践中感受编程的乐趣,读懂代码背后的价值。

刘明强敏锐地发现,学生学习编程时,最难跨越的“坎”是从“会写代码”到“理解程序逻辑与思维模式”的转变。为帮学生突破这一难点,他想出了形象的比喻:用“学生-班级-学校”的关系来解释“类与对象”;接着用问题引导教学,鼓励学生善用调试工具;再通过循序渐进的小项目,带着学生一步步完成从“能写代码”到“会设计程序”的跨越。

前瞻前行:锚定AI+科研,深耕育人新场景

展望未来,刘明强的规划清晰而坚定。在科研上,他期待在二维材料器件规模化制备、智能光电传感器研发两大方向实现更大突破——他计划深入研究界面调控机制与载流子输运规律,推动高性能神经形态器件、红外探测器的实际应用。“我还想把人工智能与材料制备、器件结构优化、性能关系研究深度融合,实现从材料设计到器件优化的智能化闭环。”他的这一设想,与当下前沿的AI for Science趋势高度契合,也展现出他推动科研范式变革的雄心。

在教学上,刘明强希望进一步将科研成果“搬进”课堂,让学生接触真实的科研问题,从纯粹的理论学习走向创新实践。同时,他也期待能带动更多青年教师、研究生加入交叉科研领域,一起打造一个兼具学术创新力与工程化应用能力的科研团队。

这位科研经历丰富的学者,如今在贵州师范大学搭建起属于自己的科研坐标。正如许自强所评价:“刘教授横跨多地域、多平台的科研经历,为团队带来了从‘实验室创意萌芽到产业化前期落地’的完整思维闭环。”这种系统化的视野,不仅拉高了团队的研究层次,更为他和团队的未来铺就了坚实道路——一个从理论发现到系统应用、充满活力的协同创新平台,正在逐步成型。