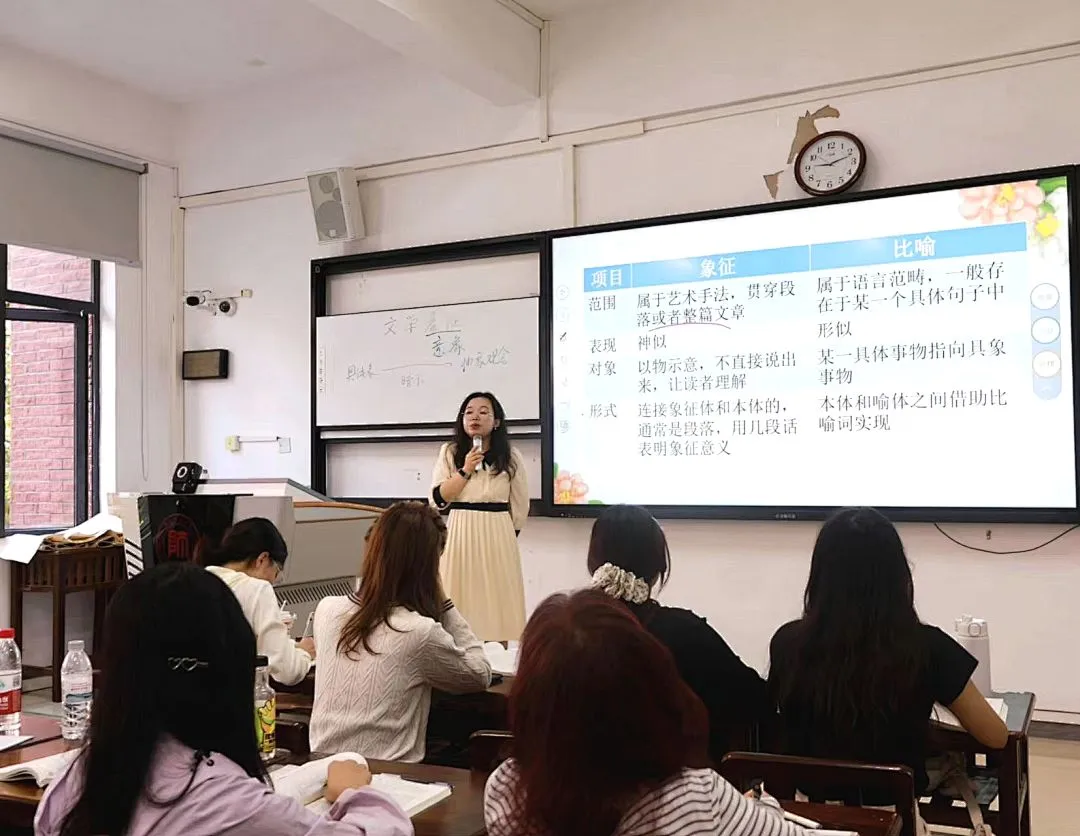

晨光透过高窗,映照在教室一排排摊开的书页上。文学院《文学概论》的课堂上,周娆老师的声音穿透有力,裹挟着文字的温度与思想的深度,在静谧的空间里缓缓回荡。这堂课上,语言与思考在空气中交织,一场关于文学思想的漫游,正悄然拉开帷幕。

周娆老师并未急于抛出抽象的理论定义,而是先引领学生探寻文字背后蕴藏的生命质感。随着讲解的深入,黑板上逐渐铺满关键词,每一个词都像一颗种子,在学生的心中悄然生根发芽。教室内的光线随日光缓缓变幻,笔尖划过纸面的细响与粉笔在黑板上的摩擦声,共同勾勒出沉浸式的课堂图景。

这堂课不仅兼具理论深度,更散发着“文学剧场”般的独特魅力。当被问及如何将抽象的文学理论知识,转化为对学生审美与人文精神的滋养时,周娆老师的见解深刻而坚定:“我的核心理念,是让知识教学直接服务于精神成长。文学理论是一套强大的认知工具,而教学的根本目的,就是让学生纯熟地掌握这些工具,从而能够自己去勘探文学世界的矿藏。”她进一步阐释其独特的教学路径:“因此,我的教学设计是一个‘从实践到理论,再回到实践’的闭环。通过线上平台,学生先带着问题去阅读具体文本,获得一手体验。随后,我才会系统地引入相关理论概念,此时的讲解重在阐明其内涵、逻辑与适用边界,让理论知识清晰、透彻。最后,也是关键的一步,是引导学生运用这些理论去重新审视最初的阅读体验,甚至去分析新的作品,完成从知识吸纳到能力迁移的飞跃。由此,理论便从外在的教条,内化为他们分析作品的专业素养,更升华为理解世界的一种更辽阔的视野,最终指向审美的升华与思辨能力的锤炼。”

与此同时,周娆老师文采飞扬且言明意显的语言风格,成为了这堂理论课的一大亮点。谈及教师个人语言风格对理论教学的影响,她有着深刻的见解:“教师的语言,不应是知识的冰冷转述,而应是搭建在学生已知与未知之间的脚手架。在《文学概论》的课堂上,这具脚手架需有两种形态:面对作品,我的语言是描绘性的,力求如临其境,让语言本身成为美的引路人;面对理论,我的语言则是启发性的,我的娓娓道来为学生铺设一条探索之路,带领他们从困惑的起点出发,亲历比较、辨析、推理的全过程,直至他们自己得出结论。正是通过这样的亲身体验,僵化的理论才得以激活,成为一场深刻而个人的思想探险。

2024级汉语言文学3班学生何红丽神情专注,笔尖微动,认真记录着老师讲解的关键词,她感慨说:“听周老师的文学概论课就像在拆解一部世界的密码,老师的讲述让理论不再抽象难懂,而是变成理解文学的钥匙。”当周娆老师讲解到深刻的理论观点时,教室内传来几声轻轻的呼吸声,学生们仿佛在同一瞬间被触动。阳光斜斜地照在讲台旁的书堆上,几本文学经典著作静静叠放,微微卷起的页角,诉说着它们被反复翻阅的故事。粉笔划过黑板的细碎声响,与学生们记笔记的沙沙声相互交织,像是在无声地记录着这场思想流动的轨迹。那些原本抽象的理论概念,在教师的细致讲解与学生的踊跃追问中被层层剖析、点亮,变得生动而具象。此刻,理论不再是书页上冰冷的名词,而是成为了指引方向的思想坐标,引领着学生在浩瀚的文学星河中坚定前行。

课堂上,学生们或凝神思索,或伏案疾书。在理论阐释的间隙,周娆老师还会适时穿插着作家生平、创作趣闻与文化背景,为抽象的概念注入了人文温度。这一教学方式,恰好回应了汉语言文学学习中“知识传授”与“精神培育”的平衡难题。当被问及一堂理想的文学课,应如何将具体的文学理论知识转化为对学生审美与人文精神的滋养时,周老师说道:“文学理论本身,便是一颗饱含审美与人文精神的种子。教师的职责就是为这颗种子预备一片能自由呼吸的土壤,让它自然生发。在我的课堂里,‘体验’永远先于‘定义’。我引导学生沉入作品,鼓励他们对文学现象形成自己的观察。当心弦被文字拨动,思想的嫩芽破土而出,理论便如适时的光雨,帮助他们洞见自己为何感动,又因何困惑。这远不止是知识的获取,更是审美、思辨与人文精神的共生共长。”

对于教师而言,课堂上的责任与幸福感始终紧密相连。周娆老师坦言:“在课堂教学中,我最大的责任就是教书育人,而我的幸福感也来源于学生,课上我总会留意学生的表情,每当讲解完一个知识点,看到他们脸上露出微笑、眼神中闪烁着领悟的光芒时,我就知道他们在这堂课上有所收获。学生的成长与收获,就是我作为教师最大的幸福。”

文学的世界广袤无垠,没有终点,唯有一次次不断深入的理解与重新发现。在这堂《文学概论》课上,教室不再是单纯的学习场所,而是思想与心灵交汇碰撞的原点,学子们正以自己的方式,细细品味文字的重量,深深探寻文学的灵魂,用心续写着属于自己的文学篇章。

图片:周杨梅

文字:吴霞 周华舞 陈怡岑

编辑:刘章依

校对:郑兴鹏

审校:王 玥

责编:张 杭

编审:丁 龙